動脈硬化とは?

動脈硬化とは、血管の老化現象ともいえる状態で、血管の壁が厚く硬くなり、弾力を失ってしまう病気です。 ただし、これは単なる加齢によるものだけではありません。高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、肥満などの生活習慣や代謝異常が深く関わる病理変化でもあります。

動脈硬化が起こるとどうなる?

動脈硬化が進行すると、血管には次のような変化が起こります。

動脈硬化が進行すると、血管には次のような変化が起こります。

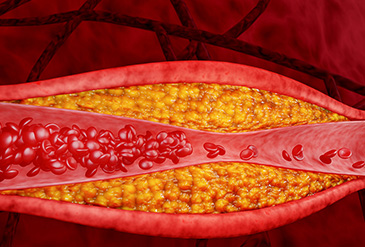

1.血管の内側が狭くなる

コレステロールや脂肪が血管の壁にたまり、「プラーク」と呼ばれるコブを作ります。 プラークが大きくなると血液の通り道が狭くなり、血流が悪くなります。

2.血栓(血のかたまり)ができやすくなる

プラークが破れると、その部分に血小板が集まり血栓ができます。 血栓が血管をふさいでしまうと、脳や心臓などの大切な臓器に重大な障害を起こします。

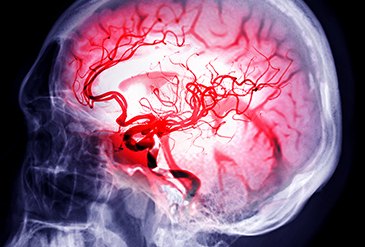

動脈硬化と脳卒中の関係

動脈硬化は、脳卒中(脳梗塞/脳出血)の主要な原因のひとつです。

動脈硬化は、脳卒中(脳梗塞/脳出血)の主要な原因のひとつです。

脳梗塞

動脈硬化で狭くなった血管や、そこで生じた血栓が脳の血管を詰まらせると、脳の細胞に血液が届かず壊死を起こします。

脳出血

動脈硬化で血管の壁がもろくなると、高血圧などの影響で血管が破れ、脳内に出血を起こします。

つまり、動脈硬化は「血管が詰まる」タイプの脳梗塞にも、「血管が破れる」タイプの脳出血にも関わっており、脳卒中の予防には動脈硬化を防ぐことが欠かせません。

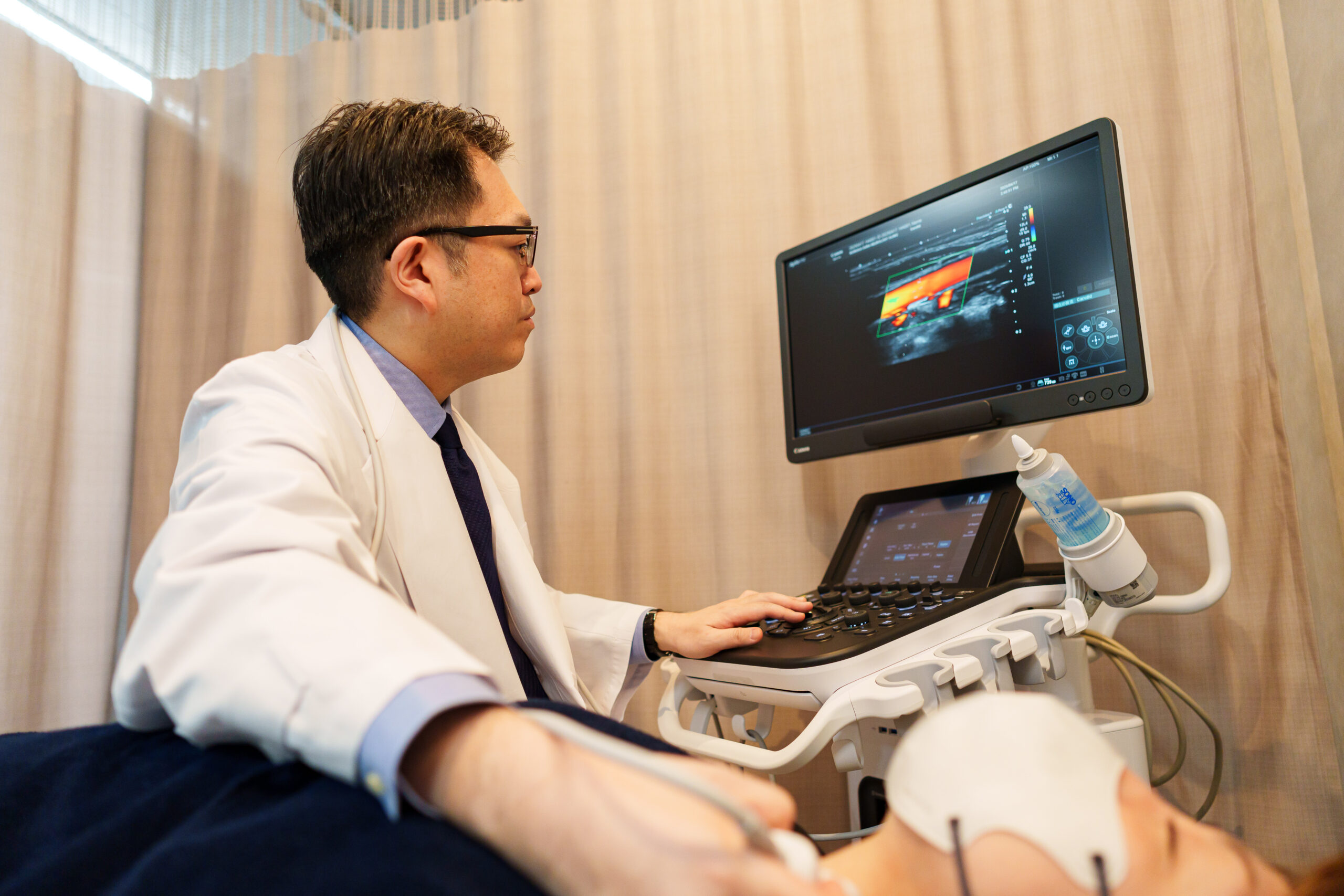

頸動脈エコー検査について

動脈硬化を調べる代表的な方法に頸動脈エコー検査があります。 首にある「頸動脈」に超音波を当てて血管の状態を確認する検査で、痛みがなく、10〜20分程度で終わります。

検査でわかること

- 血管の厚さ(IMT)

血管の壁の厚さを測り、動脈硬化の進み具合を評価します。一般的に1.1mmを超えると進行していると考えられます。 - プラークの有無

血管の壁にできたコブ(プラーク)があるかどうかを調べます。プラークは血栓の原因となるため、脳梗塞のリスク評価に重要です。 - 血管の狭さ・血流の状態

血管がどのくらい狭くなっているか、血液がスムーズに流れているかを確認します。

なぜ頸動脈を調べるのか?

頸動脈は脳に血液を送る大切な血管であり、全身の動脈硬化の進行を映し出す代表的な評価部位と考えられています。

そのため、頸動脈を調べることは、脳梗塞や心筋梗塞といった重大な病気のリスクを予測する上で非常に重要です。

まとめ

動脈硬化は、患者さんにとって「血管の老化」として理解しやすい病気ですが、医学的には加齢による変化だけではなく、高血圧や脂質異常症、糖尿病、喫煙などの生活習慣や代謝異常が深く関わる病理変化です。進行すると脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる病気を引き起こすため、早期に発見し適切に管理することが欠かせません。

そのための有効な方法のひとつが頸動脈エコー検査です。首にある血管を超音波で調べることで、動脈硬化の有無や進行度、脳梗塞のリスクをやさしく、かつ正確に評価することができます。生活習慣の改善と併せてこうした検査を取り入れることで、動脈硬化の進行を抑え、将来の病気を予防することにつながります。

生活習慣病が気になる方、あるいは脳卒中を予防したいと考えている方は、ぜひ早めにご相談ください。