睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)することで、体内の酸素が不足する病気です。

主な症状

夜間

- 大きないびき(無呼吸の直後に大きな呼吸が再開する)

- 睡眠中の無呼吸(家族に指摘されることが多い)

- 息苦しさで目が覚める

- 熟睡感が得られない など

日中

- 強い眠気

- 起床時の頭痛

- 倦怠感

- 集中力や意欲の低下

- 居眠り運転 など

放置した場合のリスク

無呼吸や低呼吸が繰り返されることで体が酸素不足になり、心臓や血管に負担がかかります。その結果、次のような合併症リスクが高まります。

- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病の悪化

- 心筋梗塞・脳梗塞などの心血管疾患・脳血管疾患

- 致死的な不整脈や突然死

- 日中の眠気による交通事故の危険

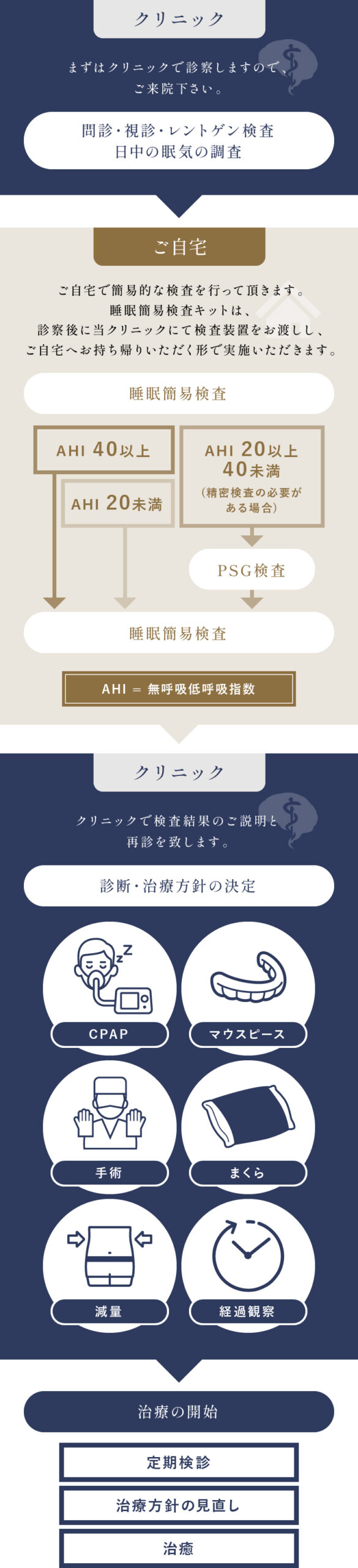

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査診断

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断には、主に「簡易検査」と「PSG(ポリソムノグラフィー)」という2種類の検査があります。 いずれも睡眠中の呼吸状態を調べる検査ですが、検査の目的や精度には違いがあります。

※当院では簡易検査のみを行っています。

簡易検査(簡易PSG検査)

簡易検査は、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング(ふるい分け)を目的とした、自宅で手軽に行える検査です。 主に、呼吸の状態(無呼吸・低呼吸の回数)、血中酸素飽和度(SpO₂)、脈拍などを測定します。 小型で持ち運び可能な検査機器を自宅に持ち帰り、就寝前に鼻や指にセンサーを装着して一晩眠るだけで検査が完了します。

自宅で行えるため入院の必要がなく、普段通りの睡眠環境で測定できる点が大きな利点です。 ただし、測定項目が限られているため、睡眠の質や睡眠段階などを詳細に評価することはできません。 簡易検査で重症(AHI※が40回以上など)と判断された場合には、すぐにCPAP療法などの治療を開始することがあります。 一方で、中等症以下の場合や、他の睡眠障害の可能性が疑われる場合には、より詳細な検査であるPSG検査に進むことが一般的です。

PSG検査(終夜睡眠ポリソムノグラフィー)

PSG検査は、睡眠時無呼吸症候群の確定診断や、睡眠の質をより詳しく評価するための精密検査です。 簡易検査の項目に加えて、脳波、眼球運動、筋電図、心電図など、多くの生体情報を同時に測定します。 以前は入院が必要でしたが、現在では在宅で行えるPSG検査も普及しています。 検査の際には、頭部や顔、胸部などに複数のセンサーを装着し、一晩眠りながらデータを記録します。

PSG検査では、睡眠の質や睡眠段階(レム睡眠・ノンレム睡眠など)を正確に分析できるため、無呼吸や低呼吸がどの段階で起こっているかを詳細に把握することが可能です。 より正確なAHI(無呼吸低呼吸指数)や重症度を算出でき、適切な治療方針を決定する上で欠かせない検査です。 簡易検査で異常が見つかった場合や、症状が強いにもかかわらず異常が認められなかった場合などに実施されます。

※AHI(無呼吸低呼吸指数)とは、1時間あたりの無呼吸と低呼吸の合計回数を示す指標で、睡眠時無呼吸症候群の重症度を判断する際に用いられます。

CPAP(持続陽圧呼吸療法)とは

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:持続陽圧呼吸療法)は、中等症〜重症の閉塞型SASに対して最も効果的で標準的な治療法です。

仕組み・効果

- 小型装置から空気が送り出される

- 鼻や口に装着したマスクを通じて気道に空気を送る

- 陽圧(プラスの圧力)で気道を広げ、閉塞を防ぐ

- 無呼吸や低呼吸を防止し、スムーズな呼吸を維持する

CPAP治療を継続することで、無呼吸や低呼吸、いびきが改善し、夜間の呼吸状態が安定します。これにより血中の酸素飽和度が上昇し、睡眠の質や熟睡感が向上します。

さらに、日中の強い眠気や倦怠感も軽減され、仕事や日常生活の集中力が回復します。 長期的には、高血圧や糖尿病の悪化を防ぎ、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な合併症の予防にもつながるとされています。

注意点

- CPAPは根本治療ではなく対症療法です。中断すると再び症状が出現し、合併症リスクが高まります。

- 基本的には長期継続(生涯治療)が推奨されます。ただし、体重減少などで不要になる場合もあります。

- マスクの違和感や空気圧の不快感を感じる場合は、医師が圧力設定やマスクの種類を調整できます。

脳神経内科で治療を受けるメリット

SASの診療は耳鼻咽喉科・呼吸器内科・睡眠専門クリニックなどでも行われますが、脳神経内科での治療には以下の強みがあります。

① 脳血管疾患リスクの包括的管理

SASは高血圧や糖尿病と並び、脳卒中(脳梗塞など)の主要リスク因子です。 脳神経内科では脳疾患を専門に扱うため、SAS治療を通じて脳卒中の発症・再発予防まで視野に入れた総合的な診療が可能です。

② 睡眠障害の鑑別に強い

CPAPで改善がみられない場合、ナルコレプシー・特発性過眠症・むずむず脚症候群など他の神経性睡眠障害が隠れていることがあります。 脳神経内科はこれらの疾患にも精通しており、的確な鑑別と治療を行えます。

③ 認知症リスクへの配慮

最近の研究では、SASが認知症リスクを高める可能性が報告されています。 脳神経内科では認知機能にも注目し、SAS治療を通じた将来的な認知症予防を重視します。

④ 頭痛・めまいなど関連症状への対応

SASに伴う起床時頭痛や倦怠感は、他の脳神経疾患と関係する場合があります。 脳神経内科では、こうした症状も含めて多角的に評価・治療できます。

まとめ|睡眠時無呼吸・いびき

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、放置すると高血圧や脳梗塞、心筋梗塞など命に関わる疾患を引き起こす恐れがあります。しかし、CPAP治療を中心とした継続的な管理により、症状の改善と合併症の予防が十分に可能です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、放置すると高血圧や脳梗塞、心筋梗塞など命に関わる疾患を引き起こす恐れがあります。しかし、CPAP治療を中心とした継続的な管理により、症状の改善と合併症の予防が十分に可能です。

特に脳神経内科では、呼吸の問題だけでなく、脳・神経・血管・睡眠・心理面までを総合的に診療できる点が大きな強みです。これにより、脳卒中や認知症の予防を含めた長期的な健康管理が期待できます。

いびきや日中の強い眠気を「疲れのせい」と思わず、早めに専門医に相談することが重要です。質の高い睡眠を取り戻し、健康的な日常を守るために、脳神経内科での検査・治療を検討してみてください。